ようこそ(^o^)丿

お金を貯めることを通じて、人生を豊かに生きるヒントを提供する当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

先日、日本銀行から面白いリポートが公表されました。

題して、資金循環の日米欧比較という大変お堅い表題で、日本銀行調査統計局が公表したものです。

その中の家計の金融資産の運用法について、お国柄の違いが鮮明でした。

みなさんは、家計の金融資産をどのように運用されていますか?

ベストな金融資産運用法について、考えてみます。

- 1 日本銀行「資金循環統計」

- 2 資金循環の日米欧比較(家計の金融資産構成)の衝撃

- 3 金融資産の作り方

- 4 なぜ株式投資は、金融資産の形成に有利なのか

- 5 株式投資のリスク回避の方法

- 6 株式投資の運用の目安

- 7 まとめ

1 日本銀行「資金循環統計」

管理人もまったく知らなかったのですが、日本銀行では1954年から、この「資金循環統計」を作成しているそうです。

まあ、衆目に知られるようになったのはインターネットの勝利ですね。

中身は専門的な金融用語であふれているので、興味のない方はまったく無視していい内容です。

興味のある方はアクセスしてみてください。

統計の概要および公表予定 : 日本銀行 Bank of Japan

ただし、管理人がひとつだけ関心を寄せたのが、「家計」についてです。

普通、国民の「家計」状況調査といったら総務省統計局「家計調査」が有名で、管理人もブログを書くときにお世話になっています。

さすが日本銀行だけあって、国民の家計調査のうち、金融資産の運用についての統計でした。

なお、資産には金融資産と現物資産があります。

現物資産とは不動産のことですので、日銀では論じていません。

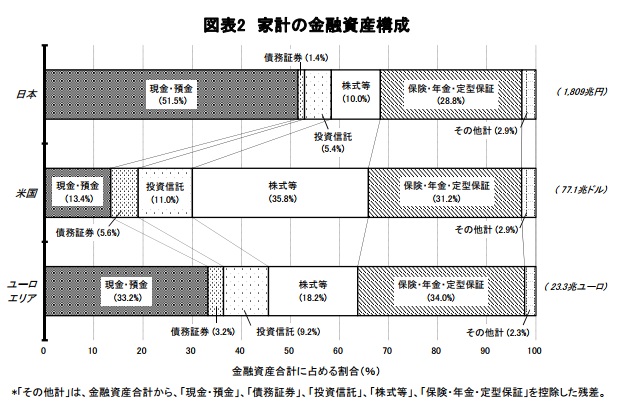

2 資金循環の日米欧比較(家計の金融資産構成)の衝撃

これがびっくりです。

最近ではFXやNISAやiDeCoなど「お金がお金を生む資産の作り方」が浸透してきたと管理人は思っていましたが、現実にはまだまだ日本人は金融資産の運用に関しては、超保守的です。

厳しい言葉で言えば、無知です。

日本人の金融資産の運用は、このマイナス金利が続く状況にあっても、現金・預金派が、なんと51.5%にも達しているからです!

アメリカでは、現金・預金派はわずか13.4%に過ぎません。

国民性といえばそれまでのことですが、世界一の富裕国であるアメリカの秘密がここに隠されていると思います。

(引用:日本銀行)

3 金融資産の作り方

日銀の統計指標では、金融資産の構成を6つに分類しています。

気になったのは、為替やFXが、分類上ありません。

資産ではなく、取引なので入っていないのだろうと思います。そういえば、先物取引なども入っていません。

あくまでも資産なので、フローではなく、ストックという考え方なんだと思います。

現金・預金 現金・預金

債務証券 国債・地方債・社債

投資信託 株式や 債券 などに投資・運用する商品

株式等 株式

保険・年金・定型保証 保険・年金契約の加入者の債権

その他

この中で、価値が変動する資産は、投資信託と株式です。

保険の中には、以前金利の高いことを謳った変額保険が一時ありましたが、勧誘の際にリスクの説明をしっかりしなかったことから、全国でトラブルが発生し、現在変額保険は皆無に近い状況です。

また、債務証券は、夕張市のように破たんする自治体も現れています。

国債でさえ、リスクがあるとされています。

つまり、この5つ(その他のぞく)をリスクで分類すると

リスクのない安全な金融資産

現金・預金(51.5%)、保険・年金・定型保証(28.8%)

リスクが少しある金融資産

債務証券(1.4%)

リスクがある金融資産

投資信託(5.4%)、株式等(10.0%)

という結果となり、リスクのある金融資産の家計は、わずか15.4%と6世帯に1世帯ということになります。

これがアメリカですと、投資信託(11.0%)、株式等(35.8%)であり、リスクのある金融資産の家計は、なんと46.8%と日本の3倍で、2世帯に1世帯は株式や投資信託を金融資産に振り分けているということがお分かりのことと思います。

4 なぜ株式投資は、金融資産の形成に有利なのか

マイナス金利は、当面続くことが想定されます。

それでなくとも北朝鮮の弾道ミサイルやトランプ大統領の不安定基盤などの関係で円高基調は続いており、マイナス金利を続けなくては、たちまち中国や韓国や台湾の製造業に負けてしまい、深刻な経済不況を招いてしまうからです。

ご存知の通り、郵貯銀行や三菱UFJ銀行の定期預金の金利は、0.01%です。

1,000万円を1年間定期預金として預けても、金利は1,000円しか付きません。

さらに、ここから所得税(15%)、住民税(5%)、復興特別所得税(0.315%)が引かれるので、796円しか利子をもらえません。

これでは、1,000万円をタンス預金していることと変わりはありません。

一方、株式は、2通りの利益を得ることができます。

キャピタルゲイン(売却益)とインカムゲイン(配当益)です。

優良企業は、買占めなどで執行部に過大な要求を引き起こす総会屋やものいうファンドを忌み嫌います。

そこで、株主に利益を配分することで、長期の安定株主を増やそうとします。

株式の中には、信じられないと思いますが、年利5%や4%台の配当の株式がゴロゴロしています。

しかも、ほとんどの優良株式は、ゆっくりと右肩上がりに上がるので、買値のときよりも年利計算すると驚く金利となります。

管理人の例で恐縮です。

管理人の所有する株の中にE株がありますが、数年前1375円で1,000株購入しました。配当は20円(20,000円)でした。

数年経つと、分割してくれ、2,000株となりました。配当も45円です。

つまり、1,375,000円に毎年90,000円の配当がつきます。(税引き後71,716円)

金利はなんと6.55%です。

しかも2,000円分のQuoカードや5,000円相当の自社製品ももらえます。

今売却しても、330万円ほどの売却益になりますが、売却するつもりはありません。

E社は、配当率を30%目標にしており、業績が上がれば上がるほど配当金が増やしています。(20円→90円まで増やしてくれています。来期の予想は100円から120円です!)

これからも配当金がどんどん高くなる可能性があり、ものすごく楽しみです。

また、このまま持っていても、10年間で配当金は90万円になります。

ところが同じ金額を定期預金に預ければ、配当はわずか137円です。

定期預金0.01%とE社配当金6.55%の差は、なんと655倍です。

これが、管理人が株式投資を勧める最大の理由です。

しかも、投資信託と違って、「購入時手数料」「運用管理費(信託報酬)」「信託財産留保額」3つの手数料がかかりません。

投資信託は、維持管理費が意外にかかるものです。

今や株式は預かりだけなら、口座管理料を取らない証券会社がほとんどです。

むしろ定期的にレポートを送ってくれたり、インターネット取引きで、売買手数料も相当に安くなっています。

おのれの才覚だけで、世界中の証券会社やウォーレンバフェット氏やジョージソロス氏、日本の野村證券、澤上ファンドや村上ファンドとも土俵の上では、対等です。

ワクワクしませんか。

5 株式投資のリスク回避の方法

株式投資は、必ずしも思惑通りに上がらないことは日常茶飯事です。

日本人がもっとも忌み嫌うリスクの塊です。

しかし、ハイリスクハイリターンは乗り越えなければならない壁です。

少し廻りを見渡しても・・・

アメリカ 不安定なトランプ政権の今後の行く末

北朝鮮 弾道ミサイル、核爆弾

中国 強権的な習政権のゆらぎ

EU イギリス離脱、テロ

中東 ISの動向

ロシア ウクライナ情勢、イスラム問題

メキシコ アメリカとの軋轢

天候不順 農作物の高騰

規制緩和 忖度の土壌、利権の発生、安全と安心の履き違え・・・

いくらでも株価が変動する要因がひきめいています。

だからこそ、株式なんてやってられないんだよ。

怖いからリスクを回避したいんだよ。

金利655倍っていったって、何か事件が発生して、買値より下がったら意味がないだろう!

という意見ももっともです。

しかし、リスク分散法という安全弁を使った買い方があります。

いわゆるポートフォリオ(分散投資)です。

1種類の株式だけでは、どうしてもリスクが高まるので、内需関連株と輸出株、重厚長大株と小型株など景気や経済が反対に触れても、トータルで上がれば良しとする複数種類の株式を組み合わせた運用法です。

管理人は、現在16種類の株式を持っていますが、買値よりも下がっている株は、残念ながら、4種類あります。

12勝4敗ならまあまあとは思いますが、やはり気分は良くありません。

全勝は株主の夢です。

しかし、トータルとしてプラスなので、心理的には余裕です。

6 株式投資の運用の目安

株式投資の運用の目安は、年利10%~15%(超一流プロ)の運用といわれています。

つまり、定期預金0.01%と比較すれば、1,000倍から1,500倍を運用の目安としているので、相当に厳しい目安ではないかと思われる方が大多数だと思います。

しかし、現実には可能です。

ただし、条件が2つあります。

1つ目の条件は、最悪のことを想定し、株式資金をすべて失っても、暮らしていける余裕資金(現金)で勝負すること

2つ目の条件は、信用取引はしないことです。

儲けは3倍になりますが、損失も3倍となります。半年以内で勝負することは極めて難しいです。(信用は半年以内に借りた株=お金を返さなくてはなりません。)

現金で、優良株式が下がった頃合を見計らって購入し、長期投資で配当益を確保し、高値となったときに売却すれば、年利にして10%から15%の確保は、十分に可能です。

また、思惑と違い買値より下がってしまっても、しつこく持ち続ければ、30年間で90%の株は、買値より戻るという統計があります。

私の持っている腐れ株であるシャープも昨年8月89円まで下がりましたが、今は400円近くまで上がってくれています。売らなければ損は発生しないという論理です。

株式投資は、小市民の最良の資産形成ではないでしょうか。

10年間、1,000万円を年利10%の運用成績を達成したとき

現金・預金派 0.01% 利子1,000円×10年=10,000円(税込み)

株式投資派 10% 利子100万円×10年=10,000,000円(税込み)

現金・預金派は、わずか10,000円しか増えないのに株式投資派は、資産が倍になる可能性があります。

もちろん、もっとハイリスクな短期決戦のデリバティブ派やディトレーダー派など運用の仕方もありますが、管理人は関心はありません。

なお、長期投資法は、あくまでも管理人の考え方ですので、ご理解いただければと思います。

マイナス金利の時代に現金や預金では、永遠にお金を貯めることはできません。

また、どんなに節約しても、どうしても限界があります。

リスクを抱えても、株式投資で金融資産で増やしていくことが、残された道ではないでしょうか。

アメリカやEUそして中国も株式投資に積極的です。

我が国もまた、NISAやiDeCoを導入し、投資に積極的な姿勢を示しているし、すでに年金運用に株式投資を解禁し、好成績(3か月でなんと10兆円)を上げています。

7 まとめ

いかがでしたか。

金融資産を増やすには、銀行に預けておけば良かった時代は、マイナス金利の導入で一変してしまいました。

しかし、我が国では、今でもその名残りが尾を引いているのが、日銀の調査結果で浮き彫りとなったのではないでしょうか。

しかし、銀行にいくらお金を預けても増える時代は終了し、まだまだマイナス金利の時代は続きそうです。

節約には、限りがあります。

お金がお金を生むように、株式投資に挑戦してみてはいかがでしょうか。

ただ、そのためには、やみくもに株式を購入するのではなく、しっかりと基本を勉強した上で、優良株で将来も業績が上がる株をできるだけ安値で購入して、じっくりと長期投資する必要があります。

ただ、ときにはタカタや東芝、東京電力やSANYOやSHARPなど世界に冠たる企業の株式がボロボロとなり、ときにはごみくずと化す場合もありえます。

常に情報に敏感となり、損切りというすばやい対応も必要となります。

みなさんの武運を期待します。

それでは