ようこそ(^o^)丿

お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、先ごろ総務省統計局から2017年家計調査結果が発表されました。

かなりの衝撃です。

2人以上世帯の平均貯蓄額は、なんと1,812万円というから驚きです。

うち勤労者世帯の平均貯蓄額は、1,327万円です。

なかなかこの数字を突破することは大変です。

管理人も平均貯蓄額を突破できたのは、恥ずかしながら40代後半になってからです。(^^ゞ

家を住み替えて、6,500万円のローンを抱えてしまったことが要因です。

それでも地道にコツコツ頑張って完済することができ、現在は無借金です。

がんばれば、平均貯蓄額を突破することは可能です。

2017年家計調査結果を通じて、平均貯蓄額を突破する方法を考えてみます。

1 2017年 平均貯蓄額の驚愕

平均貯蓄額1,327万円なんて本当か?と思われる方もいるかもしれません。

本当です。

国内で最も正しいとされる金融統計は、総務省統計局と金融広報中央委員会(知るぽると)の統計結果です。

どちらも8,000人以上を対象とした大規模な調査結果です。

今回は最新の総務省統計局の数字を中心に見ていきます。

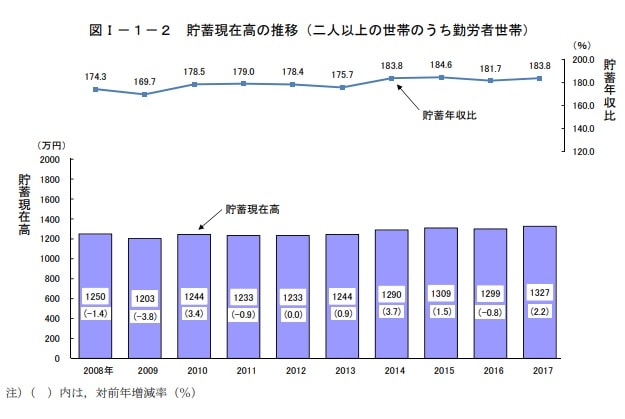

現役時代(勤労中)の二人以上世帯の貯蓄残高は、2016年に比較して2.2%増え、1,327万円です。

ちなみにすべての二人以上世帯(退職年金世帯含む)の貯蓄残高は、1,812万円と500万円近く跳ね上がりますが、2016年と比べ、0.4%減の6万円ほど下がっています。

現役世代ともなると、マイホーム、子育て、進学と人生で一番お金が必要な時代であり、その中から貯蓄するのは並大抵のことではありません。

(出典:総務省統計局<要約>家計調査報告(貯蓄・負債編)-平成29年(2017年)平均結果-(二人以上の世帯))

2 平均貯蓄額中央値が示す格差社会の現実

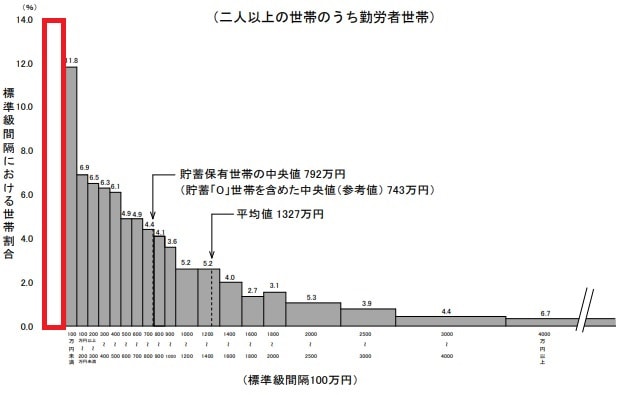

我が国はすでに格差社会化が進んでいるといわれますが、次のグラフは衝撃的です。

◇勤労者世帯の平均貯蓄額は1,327万円であるが、平均貯蓄額に達している世帯は33%しかいないこと

◇貯蓄0世帯は除外していること

◇貯蓄0世帯を含めた中央値は792万円であること

(出典:総務省統計局<要約>家計調査報告(貯蓄・負債編)-平成29年(2017年)平均結果-(二人以上の世帯))

つまり、勤労世帯の平均貯蓄額1,327万円は、現実に即してはいません。

貯蓄0世帯と一部の富裕世帯を含めてしまうと、極端に偏ったグラフになってしまいます。

そこで、知るポストが調査した結果をおしらせします。

これはもう衝撃です。

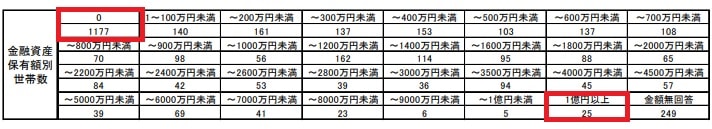

貯蓄0世帯は、有効回答数3,522人中1,177人を占めています。

実に33.41%の世帯が、貯蓄額0世帯です・・・。

(出典:「家計の金融行動に関する世論調査」[二人以上世帯調査](2017年) )

また、1億円以上金融資産のあるいわゆる億り人世帯が25人もいます。

全体の0.71%が億り人世帯です・・・。

3 金融資産の内訳

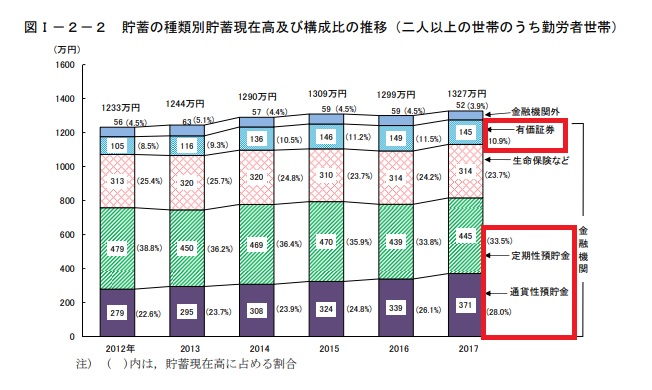

1,327万円の平均貯蓄額の内訳もまた衝撃的です。

銀行や郵便局の定期預金に預ける割合が最も多く、全体の33.5%(445万円)を占めています。

ついで、銀行や郵便局の普通預金に預ける割合が、全体の28.0%(371万円)を占めています。

定期預金の金利は、わずか0.01%、普通預金に至っては0.001%です。

また、国があれほどNISA、iDeCo、つみたてNISAという非課税制度を作ってくれたにもかかわらず、有価証券へ預ける額は一番少ない結果となりました。

有価証券に預ける割合は、全体の10.9%(145万円)に過ぎません。

貯蓄から投資への流れは依然進んでいないことに愕然としてしまいます。

(出典:総務省統計局<要約>家計調査報告(貯蓄・負債編)-平成29年(2017年)平均結果-(二人以上の世帯))

やはり確実性を好む国民性なのでしょうか。

一方では2017年は仮想通貨投資で20代を中心に億り人が続出する結果となりましたが・・・。

4 貯蓄から投資へ変えていかないと平均貯蓄額突破は厳しい(私見)

最初のグラフにありますが、貯蓄年収比は、183.8%と我が国は世界に冠たる貯蓄を好む民族性があります。(一方で貯蓄0世帯が33.41%も存在します。)

しかし、せっかく一生懸命貯蓄しても、運用し増やすことを実践していかないことには、貯蓄額は増えません。

ここは勇気を振り絞ってでも、貯蓄から投資へパラダイムシフトしていかないと、マイナス金利が続く限り、貯蓄額はなかなか増えないと思います。

少なくとも通貨性預貯金と定期性預貯金は今すぐにでも変えるべきです。

元本が減るのが怖いとどうしてもこだわるのであれば、元本保証型のiDeCoに預ける方法が一番です。

60歳まで下ろせないという窮屈さはありますが、年間積んだ金額が、まるまる所得税控除の対象となります。

サラリーマンの場合は月20,000~23,000円、公務員の場合は月12,000円まで掛けることができます。

最大27.6万円が全額控除できるので、収入に応じた所得税10%~45%分を還付することができます。

課税所得が20%(330万~695万円)のサラリーマンは、単純計算で、27.6万円×20%=55,200円も所得税還付の形で戻ってきます。

つまり利子にすれば、55,200円/276,000円=20%です!

驚異の年利20%が可能なのが、iDeCoです。

30年間続ければ、税還付で、165万6,000円を戻すことが可能です。

しかも元本保証なので、276,000円×30=8,280,000円が手元に残ります。

合わせて、9,936,000円になります。

詳しくは下記ブログをご確認ください。

現在まで41,403PVの人気記事です。(^^ゞ

また、天引き貯蓄法があります。

利率は低いですが、マル優を使える財形年金と財形住宅の2本を使います。

地道にコツコツ貯めていけば非課税かつ複利で貯まっていくので、定期預金よりも増えるスピードははるかに早いです。

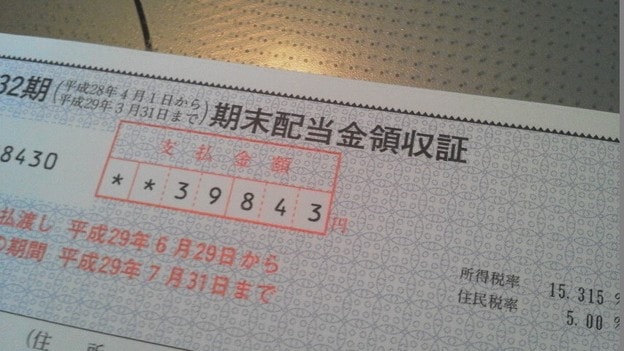

↓管理人も先日財形住宅で約100万円も貯まっていてびっくりしました。

5 まとめ

いかがでしたか。

平均貯蓄額1,327万円を貯めることは、並みの努力ではそうたやすく達成できるものではありません。

特に年齢が若ければ、冒頭書いたようにマイホーム、車、子育て、進学などお金が羽根をつけて飛んでいきます。

しかし、今日よりも明日のことを考えたら、平均貯蓄額は何としても突破したいものです。

(出典:ジョージアHP)

健闘を祈ります。

株式投資はくれぐれも自己責任で判断されますようお願いします。

ブログに愛と真の情報を

それでは