ようこそ(^o^)丿

お金を貯めることを通じて人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、政府与党税制調査会が検討を続けてきた2018年度税制改革方針もいよいよ姿が見えてきました。

サラリーマン年収800万円以上世帯の控除額減額、たばこ税増額、ゴルフ利用税継続、雇用促進税廃止など法人も個人にも大変厳しい増税になりそうです。

そして、この中に管理人を含め、すべての副業ブロガーの方にとって他人ごとではない改革が盛り込まれています。

それは、2020年から始まる年末調整の電子化です。

このことは、いよいよマイナポータルが強制的に開始されることを意味しています。

年末調整電子化によって何が変わるのか考えてみます。

- 1 2018年度政府与党税制改革 年末調整

- 2 年末調整とは

- 3 年末調整の電子化

- 4 生命保険料、地震保険料、住宅取得特別控除の事務

- 5 年末調整の電子化となると

- 6 年末調整電子化のための条件

- 7 マイナンバー制度稼働により、サラリーマンの副業は終焉か?

- 8 まとめ

1 2018年度政府与党税制改革 年末調整

年収800万円以上のサラリーマン世帯への増税などに隠れ、あまり目立たない改革案が、年末調整の電子化です。

年末調整の電子化は、税の捕捉という点で、財務省(国税庁)の悲願ともいうべき改革です。

政府・与党は30日、会社員の所得税額の過不足を精算する年末調整手続きの電子化を、2020年から実施する方針を固めた。紙の書類でやりとりしている企業や個人の事務負担を軽減するのが狙い。12月にまとめる18年度税制改正大綱に盛り込む。

電子化の対象となるのは、保険料の支払額を所得から控除できる「生命保険料控除」と「地震保険料控除」、借入残高に応じて所得税額を減らせる「住宅ローン控除」に関する年末調整書類。

パッと見て、給与所得者世帯は、生命保険料の払い込み証明書を貼付する必要がないなどすごく便利になりそうと思われたかもしれません。

2 年末調整とは

年末調整とは、一体何のことでしょうか?

年収が103万円以上の給与所得者は、等しく所得税を納めなければなりません。

しかし、所得税を納めるために確定申告を行えば、一度にウン十万円も所得税を支払うことは困難ですし、また、税務署も事務処理がパンクしてしまいます。

そこで、会社側が毎月の給料から概算で所得税を天引きし、年末に過不足を清算します。

これを年末調整といいます。

同じ会社の同僚で、収入が同額でも家庭事情はさまざまです。

扶養の有無、家族の数、マイホーム購入の有無、生命保険や地震保険の掛け金、被介護者の有無など、誰一人として、家庭事情や保険料などが同じ給与所得者は存在しません。

年末には、会社側で支払う給与所得税額が確定します。

そこで、所得税控除に該当する項目があれば、概算で支払っていた所得税を戻します。

滅多にはありませんが、概算支払い額が不足していれば追加して支払うことになります。

年末調整を行う理由は、実は会社側が社員の所得税金額の調整をするためです。

社員が確定申告の手続きをしなくともいいように会社が代行していると考えるとわかりやすいです。

なんとなく会社愛が芽生えるというものです。

給与所得者からみれば、年末調整でお金が戻ると、第二のボーナスのような気がしてうれしくなります♪

我が社の場合は、ベースアップ分は、年末にまとめて支給されます。

12月は、ボーナス、給料、ベースアップ分差額そして年末調整と4回もお金が入ります。

12月となると身を切るような寒さとなりますが、サラリーマン世帯の懐はポカポカです。(^^;

なお、年収が103万円を超えないパートやアルバイトの場合は、所得税を納める必要がないため、年末調整で源泉徴収された分の所得税が戻ります。

すでに勤めていた会社を辞めている場合は、確定申告することにより、源泉徴収された分の所得税分が戻るので、絶対手続きしておきましょう。

3 年末調整の電子化

給与所得者が年末調整する場合は、主に生命保険料と地震保険料です。

住宅取得特別控除の場合は、控除を受ける1年目のみ確定申告が必要です。

また、医療費控除は、年末調整の対象外なので、自分で確定申告しなければなりません。

今回の年末調整電子化の対象も、生命保険料控除、地震保険料控除そして、住宅取得特別控除の3つが対象の予定です。

4 生命保険料、地震保険料、住宅取得特別控除の事務

年末調整と一言でいっても、その事務量は膨大です。

10月から11月にかけて、生命保険会社、損害保険会社、金融機関より、払込み証明書が届きます。

給与所得者は、年末調整関係書に記載し、払込み証明書を添付し経理担当部署に提出します。

経理担当部署は、年末調整額を証明書と突合し、年末調整します。

時期を見て、年末調整関係書類を税務署に提出します。

この一連の作業を会社の経理担当部署は1,2か月で終えなければなりません。

まさに地獄のような忙しさです。

5 年末調整の電子化となると

生命保険会社、損害保険会社そして金融機関よりの書類が不要となります。

我が家でさえ、払込み通知書は、生命保険6本と地震保険料1本が届くので、郵便代としても数百円かかっています。

おそらく全国で、数千万件もの証明書を送付しているはずなので、郵便代だけで数十億円は使っているはずです。

また、労力が膨大です。

我が社でも年末調整の時期はアルバイトを数名雇い上げます。

さらに社員の個人情報が筒抜けになるのも考え物です。

あいつは保険料を異常に高く掛けている。

やばいなあ。

などという話はどこからか、伝え聴こえてきています。

保険会社や金融機関の経費などの負担を軽減できます。

給与所得者にとっても、書類への入力や証明書の保管は大変です。

証明書を無くした際には、再度保険会社から再発行してもらわなければなりません。

税務署も膨大な年末調整書を見て、全数のチェックまではできないと思います。

そこで、年末調整の電子化により、数々のデメリットのある現在の年末調整の仕組みを変えることができます。

証明書発行不要

年末調整申請書の記載提出不要

経理、人事、労務関係部署の負担軽減

まさにいいことずくめです!!!

6 年末調整電子化のための条件

年末調整を電子化するためには、生命保険料、地震保険料、住宅ローン支払いの払い込み証明の個人への紐づけが必要となります。

紐づけするには、たった一つの方法しかありません。

それがマイナンバーによるマイナポータル制度です。

収入や支出をマイナンバーで管理することにより、証明書が不要となるからです。

すなわち収入の捕捉、見える化です。

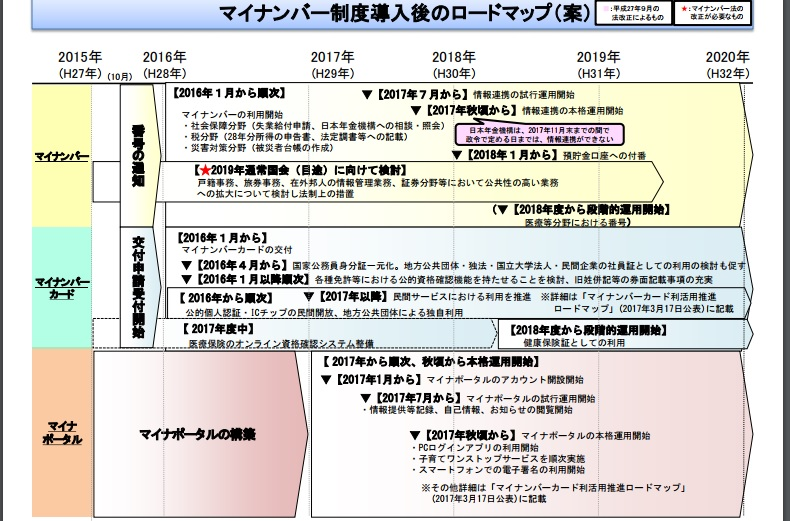

財務省のロードマップでも、マイナンバー制度は2020年より制度運用開始とされています。

(引用:財務省HP)

これが何を意味しているか?

究極の国家による個人情報の捕捉です。

貯金額、年収額、保険額、年金額、病歴など実にさまざまな個人情報を国家が管理するのがマイナンバーです。

年末調整の電子化によりマイナンバーが強制的にスタートすることはまず間違いありません。

給与所得者にとって、マイナンバーで年末調整できなければ、会社側は所得税を源泉徴収を止め、給与所得者自ら手続きを行うように求めるからです。

現実に確定申告は困難ですし、会社側から社の姿勢に反体制性的だとバッシングを受け、不利益を被ることになりかねません。

今回の政府税制調査会の決定事項は、我が国が2020年よりマイナンバーを導入することを宣言したものと管理人は解釈しています。

7 マイナンバー制度稼働により、サラリーマンの副業は終焉か?

大増税の時代です。

2018年税制改正では、基礎控除額を上げる代わりに、所得控除額を減額し、年収800万円以上のサラリーマンは、すべて増税されます。

管理人は、これまで8年間年収が増えていません。

年収800万円以上のサラリーマンは10年前と比べ、増税、社会保障費負担額アップ(年金、介護保険料、医療費)などで、54万円も負担が増えました。

節約や倹約だけでは限界があり、少しでも生活のためにと副業を始めるサラリーマンやOLは増えています。

しかし、ほとんど企業や官公庁は副業を禁止しています。

会社情報の漏えい、会社への使命感、忠誠心の減退などを恐れているからです。

現行法上では、副業は雑所得に入るので、必要経費をのぞき年額20万円以上の収入があった場合は、確定申告しなければなりません。

確定申告すれば住民税決定のため、税情報が区市町村に提出され、市町村から「給与所得等に係る市民税・都道府県民税特別徴収額の決定通知書」が会社の経理(人事、労務)部署を経由して、個人に配布されます。

この書類には、所得区分と総所得金額が記載されているため、給与以上に異常に高いことにより副業がバレてしまう訳です。

今後、マイナンバー制度が稼働すれば、場合によっては、金融機関にマイナンバーを問い合わせるだけで、収入が筒抜けとなり、副業がすぐにバレてしまうことになりかねません。

副業禁止違反が、どの程度の処分になるのかは、会社独自に労務規約による判断になりますが、生活防衛のために細々と行ってきた副業が重大な処分にならないとも限りません。

特にアドセンスやアフィリエイトで副業を行っているサラリーマンは、対策を考えておかなければならない大問題となるかもしれません。

8 まとめ

いかがでしたか?

年末調整の電子化は、証明書の添付や書類の作成など面倒であるばかりか、保険会社や銀行の経費削減につながり、確実に年末調整に跳ね返るもので、諸手を挙げて大賛成です。

しかし、電子化の条件はマイナンバーを導入し、マイナポータルの個人管理にすることです。

マイナポータルは、個人の資産管理や病歴まで国家が把握することになり、ささやかに生活防衛のために始めた副業の実態まで白日の下にさらすことが可能です。

副業禁止のサラリーマンやOLにとっては、副業はできなくなることと同じです。

今後のマイナポータルの導入は注視していかなければならないと思います。

それでは

なお、記事はあくまでも管理人個人の見解ですので、必ずご確認ください。